À Propos de LASA2026

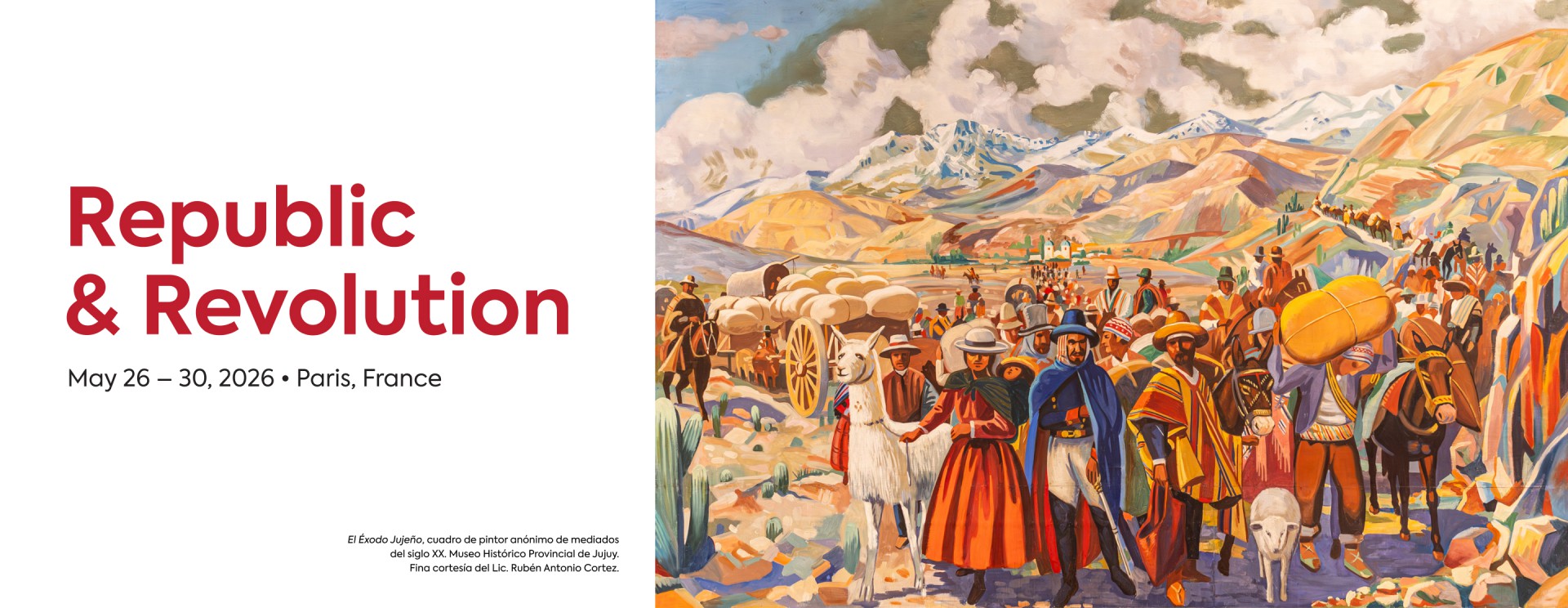

Republic and Revolution

La tenue de la LASA à Paris nous invite à une réflexion approfondie sur les enjeux géostratégiques de l'Amérique latine et des Caraïbes dans leur ensemble ainsi que sur l'influence des puissances mondiales qui ont contribué à façonner l'environnement géopolitique contemporain. Nous avons choisi de situer la région non seulement dans le contexte de la colonisation européenne, tout en saisissant les transformations induites par les révolutions atlantiques et les luttes anticoloniales qui ont conduit à la formation de nouvelles républiques. Comme l'écrit le philosophe brésilien Roberto Mangabeira Unger dans The World and Us, les révolutions des siècles précédents ne sont pas encore arrivées à leur terme, mais il est impératif « insuffler une nouvelle vie et un nouveau sens à ce tournant révolutionnaire ».

Au centre des bouleversements engendrés par les révolutions atlantiques se trouve la notion romantique selon laquelle les individus, indépendamment de caractéristiques telles que la race, les croyances, le genre ou la nationalité, possèdent des droits subjectifs inaliénables. Parmi les projets poursuivis par les révolutionnaires, la république libérale et représentative, qui réunissait les citoyens en tant que membres égaux d'une communauté pour former des gouvernements représentatifs, s'accordant (souvent par l'élaboration d'une constitution) sur des lois justes, a été adoptée comme le meilleur arrangement pour garantir autant de liberté que possible, dans la mesure où cela était compatible avec leur sécurité et leur prospérité mutuelles. En outre, la possibilité d'une telle forme de gouvernement idéal était conditionnée par la perfectibilité de l'individu rationnel.

Cependant, les valeurs d'émancipation, d'égalité et de fraternité promues par la république libérale et représentative ont souvent cohabité avec des pratiques telles que l'empire, l'esclavage, la dépossession, les dettes odieuses et la répression. Si la Révolution française a permis aux colonies de prendre connaissance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle leur a également fait découvrir la violence de la guillotine, comme l'a observé Alejo Carpentier dans son roman El siglo de las luces (« Le siècle des Lumières »). Il convient de noter que la France a imposé des réparations écrasantes à la République d'Haïti jusqu'en 1947. L'esprit révolutionnaire de Cadix a contribué à l'accélération de l'indépendance de l'Amérique latine, qui aspirait à la liberté et à la prospérité. Toutefois, les républiques libérales ont également renforcé le processus de dépossession des peuples autochtones au nom de la propriété privée et du libre-échange, une dynamique qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui, comme l'illustre le néolibéralisme contemporain.

Par ailleurs, à ces contradictions s'ajoute aujourd'hui la montée des forces contre-révolutionnaires de l'ethno-nationalisme, de la xénophobie, du fondamentalisme religieux, du familisme patriarcal, de la suprématie blanche et du capitalisme racial. Les opposants à la république libérale et représentative, en collaboration avec les forces néolibérales, ont préconisé l'instauration de régimes technocratiques et oligarchiques, qui minent les fondements sociaux de la représentation et de la participation citoyenne. Cette dynamique s'inscrit également dans un contexte de demandes croissantes de la part de la population pour des réponses efficaces face à la violence des gangs et au crime organisé. En réponse à cette préoccupation, les responsables politiques ont adopté des mesures punitives qui compromettent les droits et libertés fondamentaux sans pour autant remédier aux causes profondes de la précarité et de l'exclusion sociale. Lorsqu'un tel phénomène se produit, il est observé que les républiques deviennent systématiquement corrompues, profitant de manière disproportionnée à une minorité puissante au détriment de la majorité. L'appareil d'État lui-même devient alors le garant de la corruption.

La question de la possibilité de construire ce que le politologue argentin Guillermo O'Donnell a appelé des « démocraties citoyennes », fondées sur le respect mutuel de la liberté, des droits humains, de la justice sociale et de la possibilité d'une vie humaine en harmonie avec la nature, se pose avec acuité. Dans le cadre de la pensée libérale, l'accent est mis sur l'autonomie individuelle et l'anti-paternalisme. La question se pose alors de savoir si cet engagement peut être maintenu, voire renforcé, par le biais d'innovations participatives, tout en reconnaissant la nécessité de formes plus actives de citoyenneté. Dans quelle mesure une sphère publique affranchie des influences corrompues peut se réinventer et réaffirmer son engagement en faveur du bien commun, sans pour autant qu'il soit nécessaire d'exiger une allégeance inconditionnelle à des communautés paroissiales ? La capacité à former les acteurs humains (de même que les acteurs non humains et mécaniques) à des concepts tels que la démocratie, la citoyenneté et la liberté, sans pour autant leur imposer une vision qui écarte toute perspective alternative, soulève des interrogations fondamentales. La décolonisation, dans ce contexte, peut-elle favoriser une conciliation complexe entre les conceptions occidentales du bien commun et les pratiques autochtones du buen vivir ?

Nous invitons les membres de LASA à se pencher sur la question de la possibilité d'élaborer des idéaux révolutionnaires et républicains, ainsi que sur les moyens susceptibles d'orienter des visions égalitaires partagées vers un changement véritablement transformateur. Ces idéaux et visions devraient être ancrés dans des vérités fondées sur la diversité des modes de vie tout en favorisant l'autonomie et l'égalité des individus au sein de la communauté politique, sous le règne de lois justes et équitables.

- Sommes-nous capables d’établir les fondements de la solidarité en dehors de la notion d'État-nation, à travers de nouvelles formes d'organisation communautaire, d'affiliation religieuse, d'identités diverses, de principes écologiques ou de valeurs post-humaines.

- En nous affranchissant de l'individualisme abstrait qui efface les histoires et les communautés d'individus, il est possible de trouver un universalisme plus vrai dans la différence et le pluralisme. Dans quelle mesure les pratiques incarnées suggèrent-elles de nouvelles utopies, et comment les corps sont-ils utilisés pour construire des idiomes révolutionnaires contemporains ?

- Comment réinventer ou repenser l'idée de république et de souveraineté populaire dans un monde globalisé où les technologies de communication sociale sont en constante évolution et où la sphère publique se fragmente ?

- Quel est l'impact de la technologie (lettres et imprimés, chiffres et données, images et sons, celluloïd et électronique, et autres moyens de communication et de représentation) sur les dispositifs républicains révolutionnaires émergents dans la littérature et la culture ? Comment pouvons-nous l'intégrer dans nos stratégies de recherche, nos programmes d'apprentissage et notre engagement public ?

Dans le cadre de cette réflexion sur la révolution et les républiques alternatives, nous ambitionnons d'approfondir le débat sur l'avenir des révolutions républicaines, de réimaginer le rôle de l'Amérique latine et des Caraïbes dans le monde, et de nous exprimer et communiquer pour le monde depuis cette région. Notre objectif est de créer des synergies entre les différentes disciplines, de favoriser l'interaction entre les universitaires et les praticiens, et d'enrichir la pertinence, le dynamisme, l'inclusivité et le pluralisme de notre association.